Pego a imagem e o texto de Cláudio Reis do Adaga, post original aqui

A VISÃO REDUCIONISTA E A VISÃO SISTÊMICA NA CIÊNCIA

“O método analítico constitui um procedimento útil, instrumentalista, mas que leva a um distanciamento cada vez maior da realidade essencial: opera com modelos inertes, ou simples representações estáticas ou estruturais da natureza. O fato de ser útil ao entendimento parcial da realidade não significa que corresponda à própria realidade.” Samuel Murgel Branco, em Ecossistêmica (2ª edição, pág. 180)

Bueno, gaudérios e prendas, resolvi prosear outra vez. Já preparei um mate e vou começar minha payada, depois de um tempo ausente. Hoje, o assunto é sobre dois grandes paradigmas conceituais e suas maneiras de fazer Ciência. Vou começar com uma breve introdução no pensamento sistêmico por que me veio um bom exemplo, e estou com ele na mão: a cuia. Refiro-me à cuia como o local aonde vai a erva, a água e a bomba, não como fruto da cuieira. É um conceito, pois, funcional. Independente do material de que a cuia é feita (barro, pedra, latão, fruto de uma árvore). Assim como o conceito de copo é independente de sua natureza material. No entanto, essa função só é possível por que o objeto é feito de matéria, ou seja, para deixar claro, não estamos falando em questões metafísicas. Lá vai!

De acordo com o método analítico, a melhor maneira de se entender a natureza consiste em reduzi-la a tantas partes quantas for possível, as quais são, a seguir, analisadas em detalhe. Ora, todos sabemos que a cuia, uma vez fragmentada, deixa de ser cuia, pois perde a sua função. No caso de uma cuia que é um fruto, como a que eu tenho na mão, poderemos aprofundar-nos no conhecimento de sua estrutura molecular, atômica, subatômica, enfim, na sua natureza material mas nos distanciaríamos cada vez mais do seu conceito de cuia, o qual é ligado a sua função (como a conceituei no início). Com a fragmentação, algo foi perdido, alguma ligação entre as partes, ligação essa que é indispensável à compreensão do todo. Isso ocorre porque a fragmentação acaba com a organização do sistema. E é essa organização que permite a função. E é essa função que define o conceito.

Primeiramente, vamos nos contextualizar (palavra essa que os reducionistas fazem questão de deixar de lado). Porém, sabemos que o contexto – ou ambiente nas ciências naturais – é importante se desejamos compreender um pouco melhor qualquer assunto.

Nos séculos XVI e XVII, a visão de mundo medieval, baseada na filosofia aristotélica e na teologia cristã, mudou radicalmente. A noção de um universo orgânico, vivo e espiritual foi substituída pela noção do mundo como uma máquina, e a máquina do mundo tornou-se a metáfora dominante da era moderna. Essa mudança radical foi realizada pelas novas descobertas em física, astronomia e matemática, conhecidas como Revolução Científica e associadas aos nomes de Copérnico, Galileu, Descartes, Bacon e Newton.

Com a Revolução Científica, a Ciência se desvinculou, de certa maneira, da Filosofia e passou a constituir uma disciplina autônoma baseada no método científico. Esse método, inicialmente apresentado por Descartes no Discurso Sobre o Método (1637), é essencialmente analítico. Consiste em quebrar os fenômenos complexos em pedaços a fim de compreender o comportamento do todo a partir das propriedades de suas partes.

O arcabouço conceitual criado por Galileu e Descartes – o mundo como uma máquina perfeita governada por leis matemáticas exatas – foi completado de maneira triunfal por Isaac Newton, cuja grande síntese, a Mecânica Newtoniana, foi a realização que coroou a ciência do século XVII.

Obviamente, essas descobertas foram extremamente importantes para o conhecimento científico, e eu não seria audacioso o suficiente para “diminuir” o trabalho desses grandes pensadores. Mas, mesmo assim, vejo limitações no pensamento reducionista. Pois, se o objetivo da ciência é entender a natureza tal como ela é na realidade, o uso de apenas o método analítico deixará a ciência um tanto distante do mundo real. Esses cientistas trabalharam num universo extremamente restritivo, de maneira que seus postulados são verificados apenas quando se desconsidera variáveis ou quando se isola o objeto de estudo do sistema maior no qual está inserido.

Newton mostrou ao mundo como descrever de uma forma exata e determinada a interação dos corpos – objetos com massa – mas tal interação está limitada a apenas dois corpos (desconsidera outras interações com outros corpos) além de não considerar, por exemplo, a força de resistência do ar (excluindo variáveis reais). Mesmo assim, é claro que tais descobertas produziram um avanço tremendo para a ciência da época e por isso acho merecedor o termo Revolução Científica. No entanto, o que eu quero mostrar é que a realidade difere e muito do que o reducionismo propõe. A natureza é mais complexa e muito dela se perde quando é utilizado apenas o método analítico.

Hoje, nas Ciências Biológicas, o “programa reducionista de pesquisa”, que tem por meta reduzir todas as propriedades e fenômenos da vida aos processos físicos e químicos, busca explicar os sistemas vivos dentro da estrutura dessas outras duas ciências. Porém, pensadores sistêmicos opõem-se a esse tipo de redução na Biologia. Embora as leis da física e da química sejam aplicáveis aos organismos, elas são insuficientes para uma plena compreensão dos sistemas vivos.

O comportamento, por exemplo, de um organismo vivo como um todo integrado não pode ser entendido apenas a partir do estudo de suas partes. Como dizem os teóricos sistêmicos, o todo é mais do que a soma de suas partes (pode ficar tranqüilo, xiru/xirua, a lógica não foi atorada pela adaga não; é que estamos falando em termos qualitativos e não quantitativos).

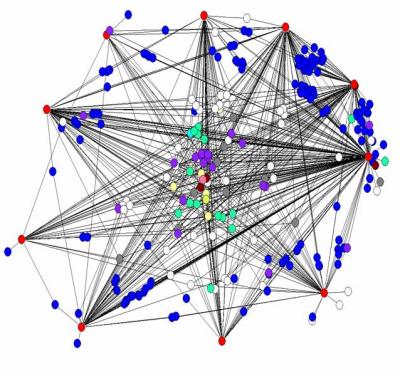

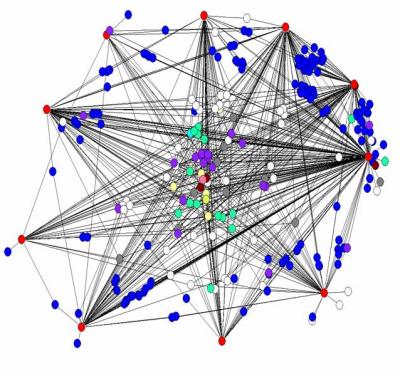

Esse algo a mais é a organização, proporcionada pela entrada de energia no sistema e que se reflete em informação. A energia que entra no sistema permite uma maior complexidade, que é gerada por um número maior de interações entre os elementos. Assim, a ordem gera novas propriedades para o todo, chamadas propriedades emergentes, por emergirem em um nível mais alto de integração e não poderem ser previstas a partir dos componentes em níveis inferiores. Aí está a explicação para a objeção dos teóricos sistêmicos quanto à redução da Biologia à Física e à Química.

É lógico que os constituintes e os processos nos sistemas vivos são de origem física e química, isso não há de se duvidar. Como se formariam sistemas vivos naturais se não fosse com elementos e processos dessas outras duas ciências? A diferença, porém, está na alta organização e complexidade dos sistemas biológicos. O conceito de herança, de evolução, de autopoiese é abstraído do mundo natural e são, portanto, de natureza física e química. Porém, sistemas físicos não possuem essas propriedades, o que dá autonomia às Ciências Biológicas em relação a outras Ciências, de maneira que a tentativa de explicar sistemas vivos baseando-se apenas em propriedades existentes em sistemas não-vivos deixará uma boa parte da Biologia sem explicação.

Propriedades emergentes, no entanto, não são exclusivas do mundo vivo. As ligas metálicas, por exemplo, possuem propriedades que não existiam em cada um de seus componentes isolados. No caso da água, a “aquosidade” não pode ser prevista a partir das características de seus dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Sistemas químicos auto-organizadores, como as “estruturas dissipativas” de Ilya Prigogine, também possuem diversas propriedades emergentes.

A Adaga do Xiru Occam, ou Navalha de Occam, pode ser vista como um princípio reducionista apenas em termos. Como sabemos, esse princípio afirma que quando duas ou mais teorias possuem o mesmo poder explicativo, ou mesma capacidade na resolução de problemas, a melhor teoria é aquela que explica o fenômeno de maneira mais simples. Ou seja, a teoria mais simples é a melhor apenas quando tem a mesma capacidade explicativa das teorias mais complexas. Esse princípio é extremamente importante para a ciência, mas deve ficar claro que a comparação das teorias deve se restringir àquelas que têm o mesmo poder na resolução de problemas. Ela só é reducionista nesse sentido e por isso não é um campo de objeção para os teóricos sistêmicos. Não se pode utilizar o princípio da Adaga de Occam para reduzir, por exemplo, a Biologia à Física e à Química. Porque, como sabe qualquer estudante de Biologia, existem inúmeros conceitos – como territorialismo, exibição, evasão de predadores, entre outros – que explicam fenômenos de âmbito puramente biológico.

Tanto um reducionismo quanto um “sistemismo” extremados são prejudiciais e alienadores para quem os segue. Desconsiderar a organização e interação dos elementos num sistema é um procedimento tão cego quanto se ater apenas as conexões no sistema sem considerar seus elementos. Na verdade, a visão sistêmica que não dá valor algum à análise torna o todo incompreensível e, de certa maneira, dogmático. Porque para entender as interações é necessário conhecer os elementos do sistema, por mais que as propriedades do sistema não sejam intrínsecas a esses.

É isso, gauchada, acabei me estendendo demais! Um abraço a todos e até a próxima prosa. Agora to indo jantar um carreteiro de charque macanudo, desses que o bagual enceba o bigode...